5force分析(ファイブフォース分析)はご存じでしょうか。マーケティングや経営を勉強する上で、ほぼ必ず出てくる用語です。

その業界について知るために、重要なフレームワークです。一方でただ知るだけではどう活用していいのか分かりにくいフレームワークです。今回はわかりやすく概要をお伝えするとともに、事例もご紹介します。実践でもぜひ役立つと思います。

主に役立つ人

- 経営者、営業、マーケティングなど収益構造を理解しなければいけない人。

- 起業、新規事業立ち上げなど新たなビジネスを立ち上げる人

- 就活、異業種への転職者、市場分析として重要です。

当てはまらない人でも、概要を知っておくことをお勧めします。

5force分析(ファイブフォース分析)とは

マイケルポーター氏が1980年に発表した「競争の戦略」の中で紹介されるフレームワークです。

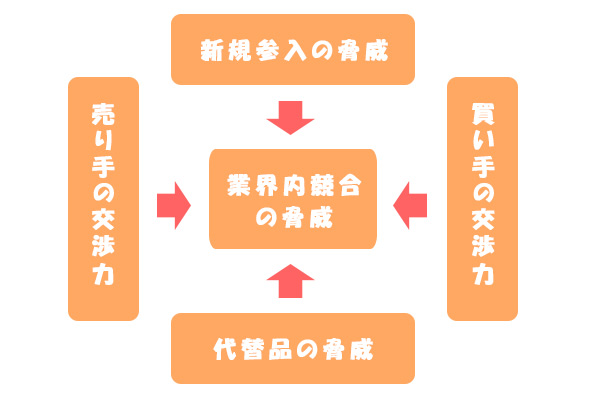

主に自社の事業の業界状況、を分析するもので、5つのforce(力)を分析します。 5つの力とは下記の通り。

- 業界内の競合の脅威

- 売り手の交渉力

- 買い手の交渉力

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

これを下記のような図にして考えます。この図は、簡単なので頭の中でいつでもイメージできるように覚えておくことをお勧めします。

では1つ1つの概要についてご紹介します。

業界内の競合の脅威

業界内の競合について調査します。調査するポイントはこの3つ。

- 競合企業の数

- 競合企業の多様度合い

- 業界の成長性

競合企業の数

業界内の競合とは、コンビニであれば、セブンとローソンなど。西友やイオンなどは小売業界としては業界内ですが、コンビニという視点で見るならば異業種です。

この競合がいくつあるのか調査しましょう。自社商圏の人口をその競合で奪い合うということになります。多ければ多いほどシェアの獲得競争が過酷になります。少ないほどシェアを拡大しやすくなります 。

競合企業の多様度合い

競合のサービスが同質化している場合は「自社商圏の人口÷競合数=自社の顧客数」になります。陣地の取り合いゲームになります。

例えばコンビニはどこ行ってもほとんど変わりません。近くに密集すると競合の奪い合いが過熱しどちらかが撤退となりやすい状況です。差別化ができないか模索が必要です。

異質化している場合、自社が他と魅力的な差別化ができれば、シェアを拡大しやすくなります。

ただし注意が必要で、競合は基本的に互いをマネし同質化する傾向にあります。異質化しているということは今後同質化していく可能性は大いにあります。コンビニで1社コーヒーを販売すると他もコーヒーを販売しはじめました。これは同質化していく主な例です。

業界の成長性

業界として成長している状態なのか、縮小している状態なのか調査しましょう。大きくは四季報やIR・公的に出された資料などで見ることもできます。

売り手の交渉力

売り手とは、飲食店で言えば食材卸業者。電化製品でいえば部品の販売者など、その事業の仕入れ原価となる部分の力を指します。

馴染みがある点では、転職市場の求職者側。売り手市場とニュースで言われますが、まさに売り手の力が強い市場ということです。

売り手側の交渉力は、提供するサービスが希少であるほど力が増します。

例えば、転職市場は氷河期の時は、売り手=求職者の力が弱くどこでも良いから就職するという状況になります。一転して人手不足となると内定が得られやすくなるため売り手はよりよい職場を吟味するようになります。企業側は採用コストが膨れ、場合によっては人手不足倒産にもなります。

今の市場の売り手側の力がどのぐらいなのかチェックしましょう。合わせて今後どのようになっていくか予測も行うとよいでしょう。

買い手の交渉力

買い手の交渉力は、増すのは主に2通りあります。

- 買い手の数が少ない場合。

- 買い手が、自社のサービスを重要視していない場合。

買い手の数が少ない場合

供給量が、需要を上回っている状態です。買い手は選び放題になるため、安い方・質の良い方にすぐに入れ替わります。

例えば、テレビはこのご時世どの商品を買っても顧客が求める質は十分に満たしており、どれを買っても変わりません。そのため価格が安い方を選ばれてしまいます。

買い手が、自社のサービスを重要視していない場合

そのサービスがなくても大きくは困らないような状況であれば、購入を辞めてしまう可能性があります。

例えばWebサイト制作会社です。凝らないサイトであれば、知識がない人でも無料で作れるサービスが沢山あります。わざわざ高いお金を出して作成してもらうサービスの必要度は減ってしまいます。

買い手の交渉力が増すと、その業界内で勝ち残っていくためには、営業力・価値設定・解約されにくい設計を検討した方がよいでしょう。

新規参入の脅威

新規参入企業がどれだけ増えているのかを確認します。どんどん増えていくと、市場の奪い合いになり収益が悪化する可能性が大いにあります。

新規参入は、しやすい業界と、そうではない業界があります。

参入しやすい=参入障壁の低い事業は、飲食店やアフィリエイトブログ運営のように初期費用が少なくても済むような業界です。

反対に参入障壁の高い事業は、原発・鉄道事業・携帯会社など初期費用・サービスを維持するための資金が膨大に必要になるような事業です。

代替品の脅威

昨今、一番脅威なのが代替品の脅威です。ガラケーがスマートフォンにとって代われてしまった例など、1つのイノベーションで今までのビジネスが一気に縮小してしまう事があります。代替品が現れてとってかわられてしまうのか、注視しましょう。

ただし、イノベーションのジレンマとも呼び、代替品が現れるのが分かっていてもどうすることもできない状態になりやすいのが現状です。代替品が出てその事業がなくなっても問題がないように会社としては収益の柱を2つ以上は持っておくとよいかもしれません。

これは企業だけでなく、1個人でも言えます。人間からAIにとってかわられる仕事も多いです。人間同士でもより人件費の安い・若い人などにとってかわられてしまう可能性があります。本業・副業で2つの収益の柱を持つ。あるいは変わられないようなスキルを身に付ける必要があります。

5force分析(ファイブフォース分析) をどう活用するのか

1)自社事業の取り巻く位置を理解する。

ご紹介した通りに5つ分析するだけでも、自社事業を取り巻く業界の状況がどうなっているのか理解することができます。例えば、代替品が出てきているのであれば、今後事業としてかなり怪しい状態になります。会社としてはその事業に投資し続けるかどうかの判断になります。

1個人としても、 どうしても自己保身のためにその事業から離れられなくなってしまいます。その事業に特化したスキルを伸ばしていくだけでなく、新たな分野のスキルを身に付ける必要があります。

2)立ち上げ予定の新規事業の参入可否を検討する

新規事業に参入する際は、その事業の業界がどういう構図になっていて、どういう脅威があるのかをしっかり分析しておく必要があります。

自社が代替品になり得る場合は、勝機があります。一方で、売り手も買い手も強く競合が多いような業界に足を踏み入れることは、失敗する確率が非常に高くなります。本当に参入してよいのかファイブフォース分析をもとに検討します。

3)事業の戦略を再考できる。

競合が強く、売り手の交渉力が強い状況。つまり、価格競争になっているような状況の場合、自社は自ら代替品の脅威を生み出せると大きな差別化を行うことができます。

買い手の交渉力が強くなった場合は、買い手先を変更することによって脅威を解消できます。例えば、大衆向けの商品から高級路線にシフトする。ターゲットを女性から男性にも広げてみるなどがあります。

売り手の交渉力が強くなった場合。つまり仕入先が強くなった場合は、その仕入れる商品を他のものに代用したり、自社で構築できないか検討したりします。

このように、どこかの脅威が強い場合は、戦略をズラして脅威を排除して収益を拡大できるように戦略を練ることができます。

最後に

いかがでしょうか。5force分析(ファイブフォース分析)はただ5つの脅威を分析するだけなのですが、奥が深いフレームワークです。ぜひいろいろ使ってみてくださいね。