いつも一部の人たちだけ買うなぁ。

ほとんどの人たちが、買っているけど、売り上げは少ないなぁ。

こんな事を思ったことはありませんか?

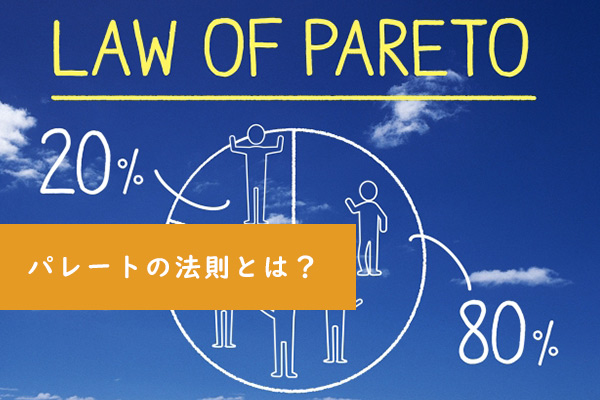

パレートの法則とは、簡単に言えば売上の8割は2割の人が作っているというような割合・分布になる事です。

これは、売上に留まらず、同じ偏差値の高校に入ったはずなのに優秀なのは上位2割と言った集団で何かまとまったときに起こるケースです。

一見何でもないような分布ですが、しっかり理解することで、仕事の生産性が上がり売上を高めることも期待できます。

是非しっかり理解しましょう。

パレートの法則とは?

20:80の法則・パレート分布とも言われる法則で、上位2割の要素が、ある出来事において8割を占める状態の事を指します。

お店で、売上ランキング上位2割の品物が、売上の8割を占めるといった場合が当てはまります。

経済学者のヴィルフレド・パレート氏発見したものです。

20:60:20の法則もある

働きアリの法則でも取り上げられます。

働きアリの集団を作ったときに、2割はサボってしまうといった例です。

高校・大学など、同じ偏差値の学校に入ったはずなのに、2割が優秀で、6割が普通、2割が、成績が良くない生徒というように分かれることもあります。

パレートの使い方とは?

狙うべき所を見定める

パレートの法則を使うためには、法則に当てはまる上位2割は何なのかを見極める事です。

例えばブログなどを運営した時に、流入数の8割は、2割のページで占められるという事が多々あります。

サイトのコンテンツを改修して売上を高めるという場合は、全部の記事を修正する!という人海作戦はせず、上位2割に絞って改善するという事が考えられます。

対法人(toB)のビジネスでも、上位2割の企業が売上の8割を作っていることがあります。 クライアントへのフォローアップをしなければいけない時、全部のクライアントに同じような対応をするより、上位2割に絞って細かく対応し、8割は通常の対応にするなど差別化をすることで、生産性を上げることが出来ます。

パレートの法則になる可能性の高いもの

- クライアントごとの売上

- 集客状況

- 商品ごとの売上

などなど、何かの「群」となっている物に対して、売上はどこが占めているか・優秀な人はどの層が占めているか、調査してみましょう。

IBMの例

IBMのパソコンを2割の機能を使うためだけに使用しているユーザーが非常に多くいました。そこで、2割の機能だけに絞り、2割の機能の性能を向上させました。

すると、2割の機能しか必要なかった人たちの、利便性が向上し、商品は大ヒットとなりました。

このように、2割が何であるかを見極めると、次の戦略・対策が見えてきます。

上位2割の方の客単価・来店回数を上げる施策を考える

上位2割の顧客が、売上の8割を占めているという状況は、お得意様が売上の多くを占めているという事になります。

さらに売上を高めるためには、顧客の母数を増やすことも重要ですが、上位2割の顧客の客単価を上げる事でも実現できます。

「上位2割から、お金を使わせる」という悪いイメージに聞こえますが、お得意様というのはその商品・サービスを愛していただいている可能性が高いです。

中には、商品・サービスの使い勝手というより、ファンとして利用するという方もいらっしゃるでしょう。

そんな上位2割の顧客に対して、よりサービスを使いこなす・楽しんでもらえるプログラムを提供すると客単価が上がり売上を大きく高める効果が期待できます。

例えば、プレミアムプランなど、お得意様になるほどお得に使えるといったものです。

上位2割とその他の差を比べる

パレートの法則は、結局どこまで行ってもパレートの法則に収束する可能性が高いです。

しかし、下位8割の売上を上げることが出来れば、全体の売上を高めることも期待できます。

その為、なぜ上位2割は良く利用されるのか。なぜ他8割はあまり利用されないのか。

上位2割と8割の差を考えることで、新たな施策を思いつくかもしれません。

実際に行うポイントは、上位2割の人とその他8割の人を何人かインタビューすることです。

質問としては下記のような点を聞きます。

- 上位割の人には、なぜ良く利用されているのか。

- 割の人には、上位2割の人ほど利用されないのはなぜか。

パレートの法則の注意点

上位2割にしか対応しないのは危険

パレートの法則で、良く起きる悪いケースは、8割を無視してしまうという事です。

8割が、不要な機能。全く収益になっていない顧客層であれば良いかもしれません。

しかし、残り8割の顧客であれば、顧客であることには変わりありません。

この方たちを軽視してしまうと、全体的なブランド価値が低下し売上が低迷してしまうかもしれません。

8割の人に注力しすぎは良くありませんが、軽視しすぎもよくありません。多くの場合は、上位2割と比べて対応が少し減る程度が良いと思います。

ただし、IBMの例のように、2割に選択して集中するという事が良い可能性もあります。

ケースバイケースなので慎重に検討しましょう。

8割を安易に1つのグループにまとめない

特に顧客対応であれば、8割と言っても「試しに使ってみた人」「たまに使う人」「上位2割には入らないが定期的に使う人」などがいます。

一括りに8割にまとめてしまうのは危険です。顧客を分ける時の最初の指標としてパレートの法則を使いましょう。

従業員などに当てはめる時は注意

従業員も、上位2割が優秀で、普通の成績が6割、下位の成績が2割のようになることがあります。コストカッターならば、成績下位の2割を首にするという考えもでるかもしれません。

しかし、働きアリは、「働きアリ」という名前にも関わらず集団にすると2割がサボってしまいます。 安易に下位2割を削減しようという考えをしてしまうと、単純に人材がへり自分で自分のクビを占めることに繋がってしまうかもしれません。

さいごに

パレートの法則は、注力すべき点。売上を多く占めているポイントを知ることで、次の施策を展開できます。

いわば、集中と選択を行うための法則とも言えます。

しかし、注意点で上げたように、2割だけに注力することは危険です。

実際の売上をパレートの法則で見るとキレイに20:80で別れることもあるため、数値を目の前にすると本当に8割の方を軽視したくなります。

メリットとデメリットをしっかり理解したうえで活用していきましょう。