・残業の日々で辛い

仕事量が多すぎると精神的にも体力的にも辛いですよね。

私も月100時間以上の残業のある会社にいた経験があり、辛さは身に染みて理解しているつもりです。

そんな仕事量が多すぎて悩んでいる方に対して、考え方と対策をご紹介します。

仕事量が多いと感じる原因は4つ

仕事量が多いと感じている・事実多い場合の原因は主に4つ考えられます。

それぞれについて深堀していきます。

- 構造的な問題

- 優先順位の問題

- 仕事の進め方の問題

- スキルの問題

構造的な問題

構造的な問題とは、ほとんど解決できる余地のない問題です。

主に2つ考えられます。

- ビジネスモデルの欠陥

- 社内体制の問題

ビジネスモデルの欠陥とは

ビジネスモデルは、企業が収益を上げるための構造のようなものです。

構造的に、人が多く働かないと収益を得られないビジネスモデルの場合は業務量が多くなります。「労働集約型」と言われるビジネスモデルです。

1時間労働すると1000円の売上になるなど低価格での労働集約型。(時給ではなく売上です

つまり「低価格の労働集約型ビジネスモデル」は、ほぼ確実に業務量が増えます。

もしこのような業界にいた場合、どんなに会社が効率的になったとしても仕事量はほぼ減ることはないでしょう。もし減ることがあれば時代の変化により「人」そのものがいらないビジネスになる事も考えられます。

-

【労働集約型とは】ブラック企業化しやすい?メリットも豊富

労働集約型とは 労働集約型とは、人が多ければ多いほど、労働時間が多いほど売上が上がるような、労働が集約されて成り立つ業界・産業のことを指します。時間を切売りして稼ぐビジネスとも言えます。 完全に無人で ...

続きを見る

社内体制の問題

ITの力で業務は簡略化できる時代になり、完全リモートワークもできる時代になりました。

しかし、色んな書類が紙ベースの場合、効率は悪く業務量が増えます。

上司などが過度に業務を押し付け、誰かに振ることもできない状態の場合などもあります。

このように社内の根深い問題により業務が多い場合も、楽になるという確率は極めて低いでしょう。

構造的な問題の対策

もしビジネスモデルを変えられる余地があったり、社内体制を変える余地があるのであれば、業務量を下げる余地はあると思います。

しかし、立場などにもより改善できる余地がない場合は非常に難しいです。

仕事にやりがいがなく、将来役に立つスキル・経験を付けられない職場であるならば、転職を考えることもおすすめです。特に若い人ほど将来のスキルアップの為に検討した方が良いと言えます。

優先順位の問題

仕事量が多いというより、優先順位が付いておらず、仕事量が多いと感じてしまう場合です。

過去にも上司などに「それ今やらなくてもいいじゃん」のように言われたことがある人は要注意です。

どんな仕事にも優先順位があります。

優先順位とは、納期上速い・遅いだけではなく、利益貢献のために重要か重要ではないかもあります。

大企業の会社戦略自体でも起こり得るケースです。

「これをやらなければ機会損失が起きる」「あれもやりたい、これもやりたい」と事業拡大を行うとそれぞれが手薄になり利益が下がることがあります。

ビジネスには「選択と集中」という言葉がある通り、大切な仕事を選んでそれに集中して取り組むことが大切です。

家庭1つにとっても、アイロンしなくて済むシャツを買ってアイロンする時間をなくし、他のことに時間を当てるなど、惰性でやっている仕事・生産性のない仕事は極力省き本当に重要な仕事のみに注力できるようにしましょう。

上司から生産性のない仕事も多々押し付けられているとしたら、それは前項でご紹介した社内体制の問題です。

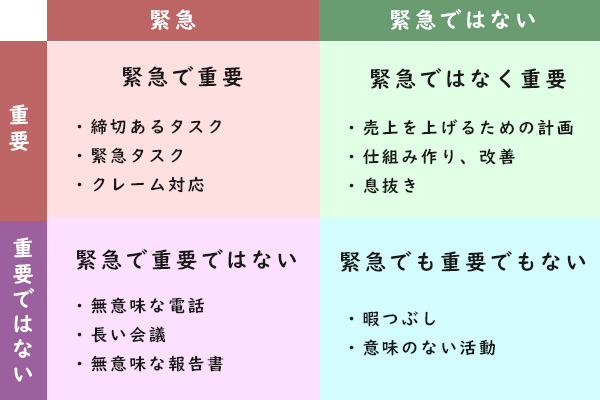

因みにスティーブン・R・コヴィー氏の著「7つの習慣」では下記のような優先順位について下記のグラフを紹介しています。

ここでも急ぎではなく重要な問題にフォーカスすべきと言われています。

ポイントは下記を問いて見てください。

- その仕事をしないと本当に困るのか?

- その仕事は他の仕事より重要なのか

- その仕事は本当に今すべきなのか

仕事の進め方の問題

本来仕事量は多くないが、仕事の進みが悪い・遅いなどで結果的に仕事量が多いと感じてしまう場合です。

特に何も考えずに直ぐに手を動かす人は要注意です。

気を付けなければいけない点は2つ。

- 仮説から始める事

- 途中セーブをする事

仮説から始める事が大事

企画を立てる時に「全部のデータ・資料・数値」に目を通してから考える人は要注意です。

これはとても時間のかかるやり方です。

理想の進め方は下記のような方法

- 企画を立てる目的・大枠を理解する

- 仮説を立てる

- 仮説に基づいた「あらすじ」を立てる

- その仮説・あらすじが立証できるかデータを調べる

- データがずれていたら修正。あっていたらブラッシュアップする

また途中で仮説が間違っていたら直ぐに修正しましょう。

全部のデータを見る前に、仮説をベースにして企画を立てていきます。

この点で重要なのは2つ。

- 問題の本質的な仮説を見つける事。

- 妄想にならないよう客観的データを踏まえる事。

最初は難しいかもしれませんが、繰り返すことで良い仮説を立て客観データを踏まえる事ができます。

もっと詳しく知りたい方は「イシューをはじめよ」の本を読んでみるとよいでしょう。

途中セーブをする事が大事

仕事を完成させてから社内確認を出すのはNGです。仕事を依頼された人との認識の相違などがあると最初からやり直しになるためです。

大切なのは、一定のポイントを通過したら仕事を依頼した人と確認を取る事です。

例えばプレゼン資料を作るとき

- プレゼンの目的・作る理由を確認する

- 構成案・目次が出来たら確認

- 内容を入れ込んだら確認

- ブラッシュアップして確認

このように、各段階で確認を取ることです。これは出戻りを少なくするために有効で、無駄な時間を減らすことに繋がります。

作業者に都度確認することは一見迷惑に思われるかもしれませんが、結果的に依頼内容に沿った成果物を出戻りなく完成することが出来るため、生産的です。

また、作業者側からしても都度相談してもらえることは安心できます。

スキルの問題

依頼された作業が、自分のスキルを大幅に超えた内容である場合です。

極端な例ですが、プログラマーではないのにプログラムの作業を依頼されたとしたら、勉強から始めなければいけない為物凄い時間がかかります。

このように、自分のスキルを大幅に超えた内容・或いは自分の持っているスキルと異なるような仕事を依頼されるケースです。

これは過度なレベルを超えていない限りは成長できるチャンスとして乗り越えるべきでしょう。

若いころは苦労した方が良いと言われることがあります。ブラック企業のような業務は良くないですが、成長するためにやや無理をすることは大切です。

対策方法としては、土日・帰宅時などに予習をすることです。

エクセルの複雑な関数を使う時は、土日に同じ関数を使っておいて簡単に出来るように練習するなどです。

やっぱり仕事量が辛い場合

仮説ベースで行っても、都度依頼者に確認を取っても、事前に予習しても仕事量が多い・辛いという場合は、その仕事・業務に向いていないかもしれません。

仕事において重要なことは、結果を出すこと。そして成長していく事です。

それを達成するためには、諦めない気持ち・やりぬく力が大切です。

さらに、そのためには「仕事が楽しい」と思える状況が重要です。

もし業務が楽しくなく、つまらないという場合は、作業量が多いのではなく作業量を減らそうという気持ちがないかもしれません。

もしその状態で、10年・20年とたってしまうと成長スピードが遅く、同年代に抜かれてしまうという事もあるかもしれません。

もし、悩んで辛いのであれば転職をすることもおススメします。

ただし、安易に楽しくないから転職というのは、今後の転職においても不利に働くので避けるべきでしょう。

さいごに

- 構造的な問題での仕事量・業務量が多いのは解消しづらい

- 選択と集中で、業務の優先順位を付ける事

- 作業は仮説ベースで進める事

- 作業は依頼者にこまめに確認を取る事

- 作業が自分のレベルを超えているなら、成長のチャンスと捉える事

- どうしても精神的に辛いなら転職も大事

当記事を読んだ方にお勧め記事

-

仕事が出来る人は上手に手を抜く?サボり上手になる為の4つの方法

仕事をサボる仕事で出を抜く こんなKWを耳にしたり、目にしたりするとズルい。怠け者と思う方も多いでしょう。 しかし、仕事が出来る人ほど余裕に見えたり暇そうにしている光景はありませんか?もしくは、忙しく ...

続きを見る